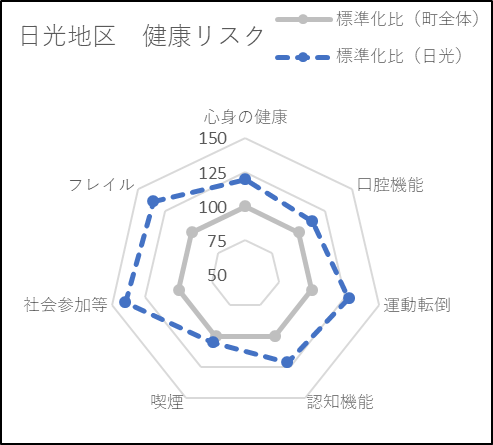

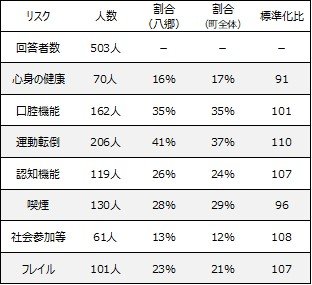

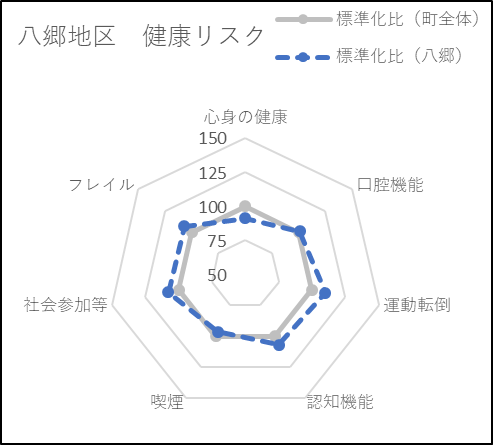

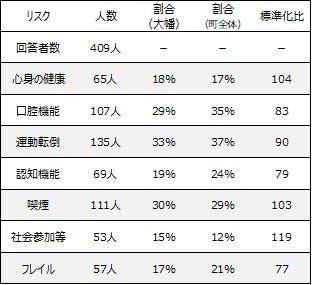

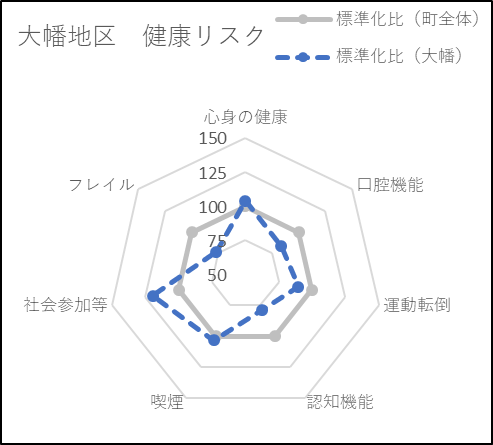

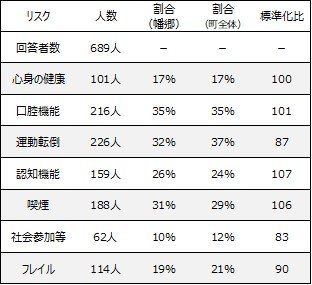

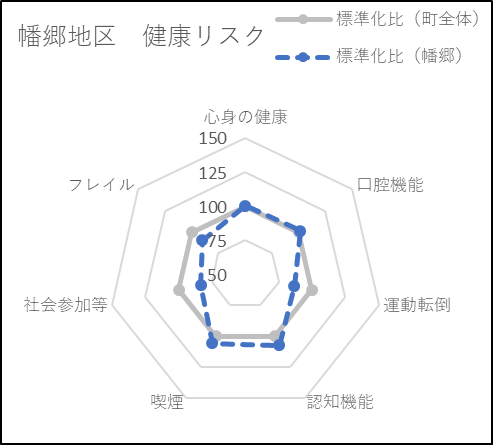

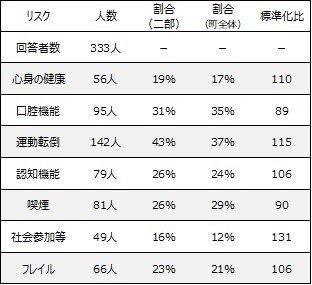

各圏域のレーダーチャートから、各圏域の考察を行いました。

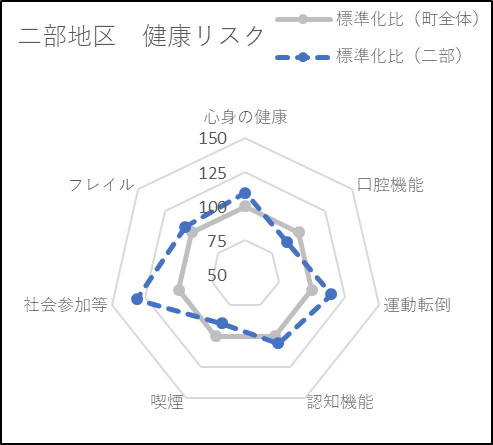

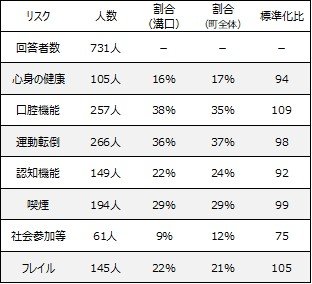

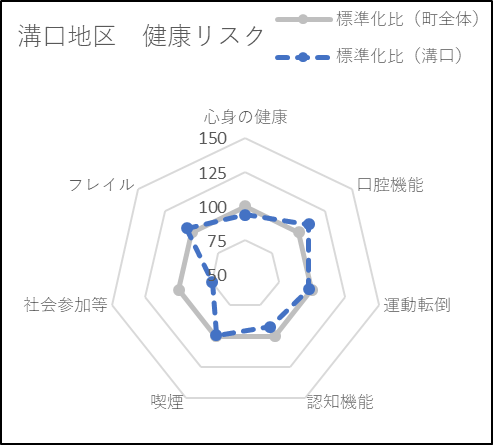

【表およびレーダーチャートの説明】

・各リスクはp.4~9の条件により集計し、健康リスクの保有者の人数および割合を集計してい

る。

・標準化比とは、町全体の割合を100としたときの当該地区の状況を示しており、数値が100を超

えている場合は町全体より対象者割合が高く、標準化比が高いほど、対象者割合が高いことを

示す。

・レーダーチャートは、外側に出ているほど、対象者割合が高いことを示す。

①八郷地区

運動習慣が定着していない人や転倒したことのある人が多く、社会参加等やフレイルリスクに該当する人も多い。

運動教室などで実施する内容を初めてでも参加しやすいものにしたり、レクリエーションを中心に地区の人と親しくなるようなものにするよう検討することができる。

運動習慣が定着したり、地域とのつながりが強くなることは、フレイルリスクの減少や認知機能の低下の改善にも効果があると思われる。

②大幡地区

フレイルリスクの該当者や認知機能に不安を感じている人が非常に少ない。

相談できる人や付き合いのある人が、身近にいない人が多いため、通いの場など地区の活動

に初めてでも参加しやすい工夫を行うことができる。身近な相談相手ができることで、身体の

不調や不安なことなどの解消につなげることができる。

③幡郷地区

運動習慣が定着している人や、社会とのつながりがある人、フレイルリスクに該当しない人

が多い。

一方で、認知機能に不安を抱えている人が多い。

そのため、身近な人と一緒に認知症予防教室に参加することができるよう、事業内容を検討

することができる。

④二部地区

相談できる人や付き合いのある人が、身近にいない人が多く、運動習慣が定着していない人

や転倒したことがある人が多い。

運動教室などで実施する内容を初めてでも参加しやすいものにしたり、レクリエーションを

中心に地区の人と親しくなるようなものにするよう検討することができる。

社会や地域とのつながりができることによって、心身の健康やフレイルリスクを抱えていて

も相談しやすくなり、より早期の段階で必要な医療受診や支援につながるものと思われる。

⑤溝口地区

社会とのつながりがある人が多く、認知機能に不安を抱えている人が少ない一方で、口腔ケ

アが必要な人が多い。

そのため、食事の際にかみにくい、むせることがある人を重点的に、歯科受診につなげるこ

とができる。また、治療後や自分の口腔状態は良いと感じている人でも、定期的に歯科受診を

行い、口腔ケアを行うことの重要性、特にフレイル対策やを認知機能の低下にもつながること

を啓発することができる。

⑥日光地区

すべての項目において、町全体よりも高い状況にある。

特に、社会参加、フレイルリスク、運動転倒に関するリスク該当者の割合が高い。

運動教室を初めてでも参加しやすい内容に工夫したり、レクリエーションを中心に地区の人

と親しくなるようなものにするよう検討することができる。また、困っていることを気軽に相

談できるブースの併設も検討することができる。